Cet article est issu de notre numéro spécial Ordre et Sécurité (Zélium n°1 nouvelle formule), publié en décembre 2014. Depuis, d’autres exemples de la brutalité perpétuée par la police française ont émaillé l’actualité. Bien avant le 7 janvier. De banales affaires, très instructives, de récidives implacables. Celle de Joué-lès-Tours par exemple. La mort du jeune Bilal, 20 ans, abattu le 20 décembre devant un comico. Présenté très vite comme un acharné fou-de-dieu, avant qu’on ne découvre l’envers du décor (à lire ici cinq jours après – et là un moins plus tard)…

Notre enquête en cite d’autres, de plus grande ampleur, et montre bien que l’impunité est le grand point commun de tous ces crimes. De la petite humiliation à l’ignoble brutalité raciste, en passant par les mutilés du « maintien de l’ordre » et le crime déguisé en légitime défense, couvert par une institution du mensonge. Sans oublier que – atmosphère post-7 janvier aidant – dénoncer cette vérité (comme ici à Montreuil le 14 février) est jugé répréhensible. Manifestez votre opposition et vous aurez droit au combo gagnant : encerclement dissuasif et arrestation préventive…

« Ne craignez rien, c’est la police », disions-nous en Une de ce numéro de décembre…

Dessins : Lasserpe, Mutio, Gab, Pakman et Willis pour Zélium.

Paris, 14 novembre 2014. Le puissant syndicat de policiers Alliance organise sa grande manif nationale entre Bastille et République. Le cortège est aussitôt perturbé par une troupe qui répand sur le bitume de la peinture visqueuse rouge-sang, façon Act-Up… Alors que le troupeau piétine le sol, la rage des militants éclate : « C’est pour symboliser les marques de pas d’assassins ! La police tue toujours en toute impunité. Rémi Fraisse a été enterré hier ! Cette manif de flics, c’est une insulte ! » (1)

Paris, 14 novembre 2014. Le puissant syndicat de policiers Alliance organise sa grande manif nationale entre Bastille et République. Le cortège est aussitôt perturbé par une troupe qui répand sur le bitume de la peinture visqueuse rouge-sang, façon Act-Up… Alors que le troupeau piétine le sol, la rage des militants éclate : « C’est pour symboliser les marques de pas d’assassins ! La police tue toujours en toute impunité. Rémi Fraisse a été enterré hier ! Cette manif de flics, c’est une insulte ! » (1)

Ce type d’action peut paraître désespéré et dérisoire. Mais les familles de victimes de crimes policiers doivent rester visibles pour espérer que lumière soit faite sur la mort de leurs proches. Car dans ces affaires, l’ombre est la règle. En terme statistique, le problème n’existe même pas ! Aucun historique, aucun relevé régulier n’est fait officiellement pour évaluer l’ampleur des violences et des crimes policiers (contrairement aux États-Unis, au Canada, à l’Allemagne). Rien non plus sur le nombre d’enquêtes ouvertes, encore moins leur issue, suite aux plaintes des familles.

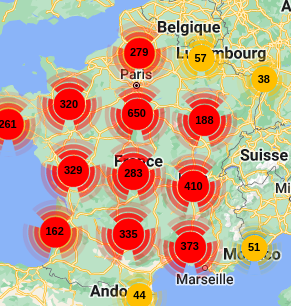

Le « problème » est pourtant quantifiable. Reprenant le travail minutieux effectué pendant vingt ans par Maurice Rajsfus avec son bulletin Que fait la police ? (lire son texte page 7), le journal en ligne Basta !, à l’issue d’une solide enquête publiée en avril dernier (2), a décompté 320 morts causées par la police depuis près de quarante ans (1977-2014). Au moins le double si l’on remonte à la fin de la période coloniale (3). Années noires : 1988 (26 morts), 1980 (19), 2012 (19) et 2007 (16). La période 2000-2014 est la plus meurtrière, avec 133 crimes policiers – incluant celui de Rémi Fraisse. Avant 1997, la moyenne était entre six et huit par an. Ces dernières années, on est proche de 20 par an. Si l’on en croit les collectifs de lutte dans les quartiers populaires, la délicate attention des polices « de proximité » fait tomber tous les quinze jours une personne, morte ou grièvement blessée. Les « baqueux », agents en civil des BAC, les brigades anti-criminalité, sont les plus féroces. Ses quelques centaines d’agents sont à l’origine de 33 meurtres en vingt ans – contre une quinzaine causés par des CRS (effectifs : 14 000). Créée en 1971 pour « pacifier » Paris et sa banlieue, généralisée sous Pasqua en 1993, la BAC s’inspire fortement des unités chargées de mater l’indigène en métropole dans les années 50-60. On peut alors parler de « processus de reconversion des répertoires de guerre coloniale dans le contrôle des pauvres et des enfants de colonisés », comme le dit Mathieu Rigouste (4), fin connaisseur de la machinerie militaro-policière – au propre comme au figuré, ayant été tabassé par les baqueux de Toulouse en juin 2013…

Mutilations et terreur d’État

Le portrait-robot de la victime de la police ne surprendra personne : homme, moins de trente ans, noir ou maghrébin, enfant de l’immigration et habitant une de ces zones de relégation sociale que la démocratie libérale fabrique à la pelle depuis des lustres. Les causes de la mort ? Multiples mais récurrentes : courses-poursuites finissant en accidents mortels, interpellations brutales abusant de techniques pourtant proscrites (« pliage », clés d’étranglement…). Mais le flingue de service reste l’arme la plus fatale. « Sur un échantillon de 200 personnes tuées par balles, écrit Basta, une cinquantaine sont atteintes à la tête, 25 dans la poitrine, 25 dans le dos, une dizaine dans l’abdomen, une dizaine dans la nuque, une dizaine dans le cœur, six dans le cou. (…) Les situations où les agents se font tirer dessus, et sont donc contraints de riposter, demeurent exceptionnelles. » Dernier en date : Timothée Lake, abattu par la BAC de Toulouse deux semaines avant Rémi Fraisse. Il tentait de braquer une supérette avec un calibre en plastique.

Mourir en tant que manifestant, sous les coups ou les armes de la police, est bien entendu rarissime (huit cas recensés, l’avant-dernier remontant à 1977 lors d’un rassemblement anti-nucléaire). Car lorsque la police ne tue pas, elle perpétue la terreur d’État en infligeant blessures graves et mutilations. Le maintien de l’ordre n’est alors plus que de la gestion du désordre, quand il ne s’agit pas de le provoquer. C’est le rôle des « armes non létales », beau spécimen de la novlangue policière. Le pistolet électrique Taser, pourtant taxé d’engin de torture par ces ultragauchistes de l’ONU, a encore fait deux morts en France en 2013 et un en septembre 2014. Le flashball, joujou accrédité dans l’arsenal anti-émeute depuis vingt ans, a causé des dizaines de blessures graves, dénoncées en vain (5). Son successeur, le LBD (« lanceur de balles de défense ») est très offensif : c’est un fusil de chasse « adapté » au maintien de l’ordre. Plus puissant, plus précis que le flashball, il tire des balles en latex plus petites : tirées en plein visage, elles peuvent pénétrer dans les globes oculaires. Bilan : sur quarante blessures graves par LBD connues depuis 2007, près de la moitié ont éborgné les victimes. Et les grenades ? Avant l’affaire Fraisse, de nombreux cas de blessures ont été causés par des débris de grenades sans qu’un ministre ne réclame leur « suspension ». Toutes, pas seulement les méchantes « offensives » de la gendarmerie, crachent des échardes en plastoc ou en métal, débris si minuscules qu’aucun chirurgien ne pourra les retirer : lacrymos « flashbang » à forte détonation, grenades de « désencerclement » propulsant des plots en caoutchouc (6). Dans un rapport écrit juste après « l’opération Sivens », les experts du maintien de l’ordre en perdent même leur latin (lire notre article « Grenades de dissimulation massive »).

Parcours du combattant

Parcours du combattant

Si la peine de mort est abolie depuis trente ans, un vicieux permis de tuer l’a bel et bien remplacé. Car l’impunité est la règle pour les policiers impliqués dans la mort d’un « interpellé ». Basta ! évoque 130 affaires – 40 % du sinistre bilan – tombées dans l’oubli : pas de suites judiciaires connues. Maître Arié Alimi, l’un des avocats de la famille Fraisse, déclare à Zélium avoir défendu depuis onze ans des dizaines de familles victimes de la police. « Aucune procédure n’a abouti à une condamnation… Ah si ! Une fois. Mais cela a été annulé en appel : le policier a su faire jouer ses ‘bons états de services’ ». Sans compter les indécentes plaintes pour « outrage et rébellion » des policiers ou les procès en diffamation engagés contre des collectifs de victimes pour les faire taire (Cf. encadré).

Un livre poignant (collectif Angle morts, Permis de tuer, Syllepse, 2014) revient sur une dizaine d’affaires. Chacune décrit le parcours du combattant des familles pour que justice soit faite. Encore faut-il que le proc ne classe pas « sans suite », issue la plus courante. Et même s’il ouvre une instruction judiciaire, la famille devra mener une enquête parallèle pour pousser le juge, et parfois ses avocats, à oser réclamer une contre-expertise qui risque de contredire la version policière. Car tout est fait pour excuser le geste meurtrier (« regrettable accident »), tout en présentant la victime comme coupable d’avoir résisté (« excité », « drogué »), ou ayant succombé à un « malaise », un « arrêt cardiaque », écartant la brutalité des agents. Toutes les familles témoignent d’un « esprit de corps » qui lie magistrats (procs et instructeurs), médecins-légistes, officiers de police judiciaire (OPJ) chargés d’enquêter sur leurs collègues, et pouvoir politique sous la pression des syndicats de policiers.

Impunité et préméditation

Les procès des agents de la répression sont encore plus rares. Entre septembre 2012 et mai 2014, cinq plaintes de familles ont fini en non-lieux (7). La plupart confirmés en appel. Ramata Dieng, sœur de Lamine, mort étouffé dans un fourgon à Paris en 2007, « lassée, nous dit-elle, par sept ans de pressions et de mensonges » qui ont émaillé l’instruction, devra encore attendre la décision de la Cour d’appel, qu’elle a saisie en mai dernier. Quand procès il y a, l’impunité persiste. Les rares condamnations sont prononcées avec sursis. Comme les agents de la BAC reconnus coupables (après un premier non-lieu !), quatre ans après avoir agressé à mort Abdelhakim Ajimi, 22 ans, à Grasse en 2008. Suspendus pour la forme quelques jours, les meurtriers sont encore en fonction dans la même unité. Depuis cinquante ans, on ne compterait que trois révocations fermes d’agents tueurs de la force publique. Seize seulement sont passés par la case zonzon, soit 5 % des 320 crimes évoqués par Basta !.

Face à cette impunité structurelle, comment parler encore de « bavures » ? Ce terme déguise en fait accidentel la conséquence d’une répression organisée et persistante. Les familles la ressentent comme une sorte de préméditation institutionnelle, exactement ce qui manque à un meurtre pour être qualifié d’assassinat. Ce « problème » reste dans l’ombre alors que quasiment toutes les révoltes urbaines de ces quarante dernières années ont comme racine la brutalité policière. Comme si la « paix civile » se gagnait en perpétuant la guerre urbaine.

J.T.

(1) Action du collectif « Urgence, notre police assassine », fondé par Amal Bentounsi, sœur d’Amine, abattu à 29 ans d’une balle dans le dos à Noisy-le-Sec en 2012. Cf. les sites urgence-notre-police-assassine.fr et atouteslesvictimes.samizdat.net.

(2) Sur ce sujet Bastamag.net (13/03/2014, 2/04/2013), le dossier de Z, n°8, avril 2014 (reproduit sur paris-luttes.info), et Mediapart (6/06/2012).

(3) Des centaines de Français des colonies ont fait les frais des matraques et des balles républicaines. Le paroxysme étant la répression sanglante du préfet Papon contre une manifestation d’Algériens à Paris le 17 octobre 1961 (au moins 200 morts). Cf. La bataille de Paris (Le Seuil, 1991), et le film Octobre à Paris (réed. 2012).

(4) Ce n’est pas sur Wikipedia, pourtant la BAC s’inspire des « brigades nord-africaines » (1930-1953) et surtout des BAV (« brigades des agressions et violences »), puis des « brigades spéciales de nuit » qui intégreront les BAC départementales dans les années 90. Cf. Mathieu Rigouste, L’ennemi intérieur (2009) et La domination policière (2012).

(5) Feu la CNDS (Commission nationale de déontologie de la sécurité), désormais le Défenseur des droits, a multiplié les mises en garde depuis 2000 sur ces « forces intermédiaires » (LBD et Taser). Avant Rémi Fraisse, le DD n’avait jamais étudié les effets des grenades.

(6) Sur les victimes des armes « non létales », voir les sites faceauxarmesdelapolice.wordpress.com, 27novembre2007.blogspot.fr ou collectif8juillet.wordpress.com.

(7) Brutalisés à mort lors d’interpellations ou gardes à vue : Ali Ziri, 69 ans, 2009 ; Mohamed Boukourou, 41 ans, 2009 ; Mahamadou Marega, 38 ans, 2010 (électrocuté au Taser) ; Abou Bakari Tandia, 38 ans, 2005 ; et enfin Lamine Dieng, 25 ans, 2007.

Outrage et diffamation

Outrage et diffamation

C’est devenu un bon filon. Dès qu’un policier agit avec violence et rencontre une résistance, sa hiérarchie l’encourage à porter plainte pour « outrage et rébellion ». Affaires jugées en urgence — alors que les victimes attendront des années pour que la leur soit instruite — qui permet au policier dit « outragé » de cachetonner, récupérant en moyenne de 300 à 700 € d’indemnisation. Ces chiffres-là existent : 20 600 dossiers instruits en 2012 (seuls 300 restés sans suite), ayant rapporté une cagnotte totale de 13,2 millions d’euros (8,7 M€ en 2006). Le tout aux frais des prévenus, et du Trésor public : les avocats sont payés par l’institution.

Ensuite, pour réduire au silence ceux qui dénoncent la police, l’État dégaine la « diffamation publique ». Pas toujours gagnant : le groupe de rap La Rumeur, attaqué en 2002 (« Nos frères assassinés par la police »…), a été acquitté en 2010 ; Amal Bentounsi, traînée en justice par Valls en 2013 pour la parodie d’un clip de recrutement (en substance, « Vous voulez pouvoir tuer en toute impunité ? La police recrute ! » cf en bonus plus bas) et acquittée en mai dernier.

Parfois, la vengeance d’État fonctionne. Walid Klai et Dorsaf Briki, deux amis d’Abdelhakim à Grasse, ont pris quatre mois de prison avec sursis et 150 € d’amende pour avoir « diffamé » des policiers lors d’une audience au tribunal. Ou alors on condamne les révoltés d’un crime policier avant les policiers. C’est ce qui s’est produit à Villiers-le-Bel en 2007, après la mort de deux ados dont la moto a été percutée par une voiture de police. Jugés pour avoir fait feu sur des policiers, sur la foi de témoins sous X et rémunérés — l’un d’eux s’étant depuis rétracté, avouant avoir menti — deux « émeutiers » sont encore en taule, les frères Abderhamane et Adama Kamara, enfermés depuis 2008 pour 15 et 12 ans ferme.

J.T.

(Article paru dans Zélium n°1 Vol. 2, décembre 2014).